WEBQUとは

インターネット環境 (※1) があれば 利用できる学級経営サポートシステムです。

児童生徒の学級満足度をアンケート実施日当日に把握することができます。いじめ防止・不登校傾向を事前にキャッチし、学校生活への適応を前提に学習指導も包括したサポートが可能になりました。明日から使える学級経営のヒントを、アクティブラーニングの視点も含めてご提供します。

(早稲田大学 河村茂雄教授 監修)

※1:インターネットに接続された、パソコンやタブレットのWebブラウザで利用します。推奨動作環境についてはこちら。

QUについて

Q-Uは早稲田大学の河村茂雄教授が開発した、学校・学級生活への不適応、不登校、いじめ被害の可能性の高い子どもを早期に発見できる心理テストです。「Q-U」は実施部数500万部以上を誇り業界1位となっており、様々な小中高校で利用され教育業界において非常に認知度が高いテストとなっています。学級集団をアセスメントし、より適切な支援をするための補助ツールです。

学級満足度尺度、学校生活意欲尺度、ソーシャルスキル尺度より構成されています。

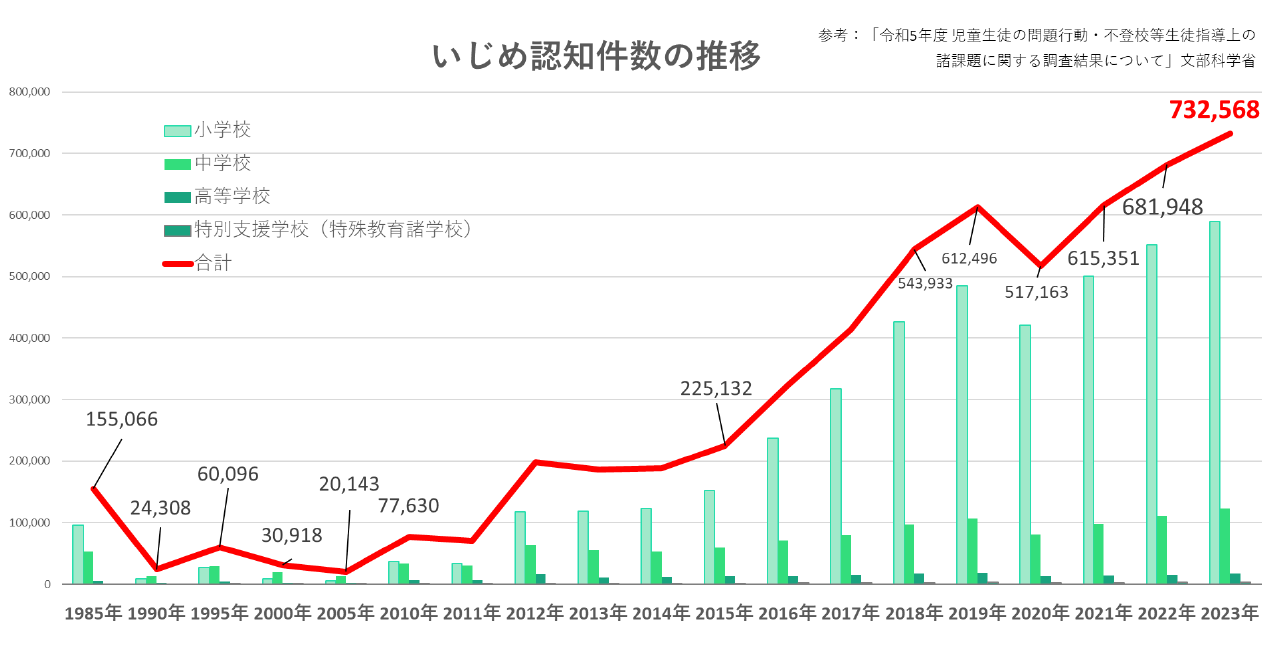

学校現場のいじめの状況

近年、いじめや不登校、いじめによる自殺が社会問題となっていますが、いじめの発生は現在でもなお増え続けている状況です。令和5年度の文部科学省の調べによると小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は732,568件(前年度681,948件)となっており、前年度より増加している結果でした(以下のグラフ参照)。

また、子どもも携帯電話やパソコンを利用するようになったことで、パソコンや携帯電話等を使ったいじめが、24,678件(前年度23,920件)となっており、いじめの認知件数に占める割合の3.4%(前年度3.5%)という結果でした。このことからも学校外におけるネットによるいじめは今後も問題になってくることが想定されます。

小・中・高等学校から報告のあった自殺した児童生徒数は397人(前年度411人)で、前年度よりも減少していますが、自殺した児童生徒が置かれていた状況として「いじめの問題」があった児童生徒は7人(前年度5人)という結果でした。

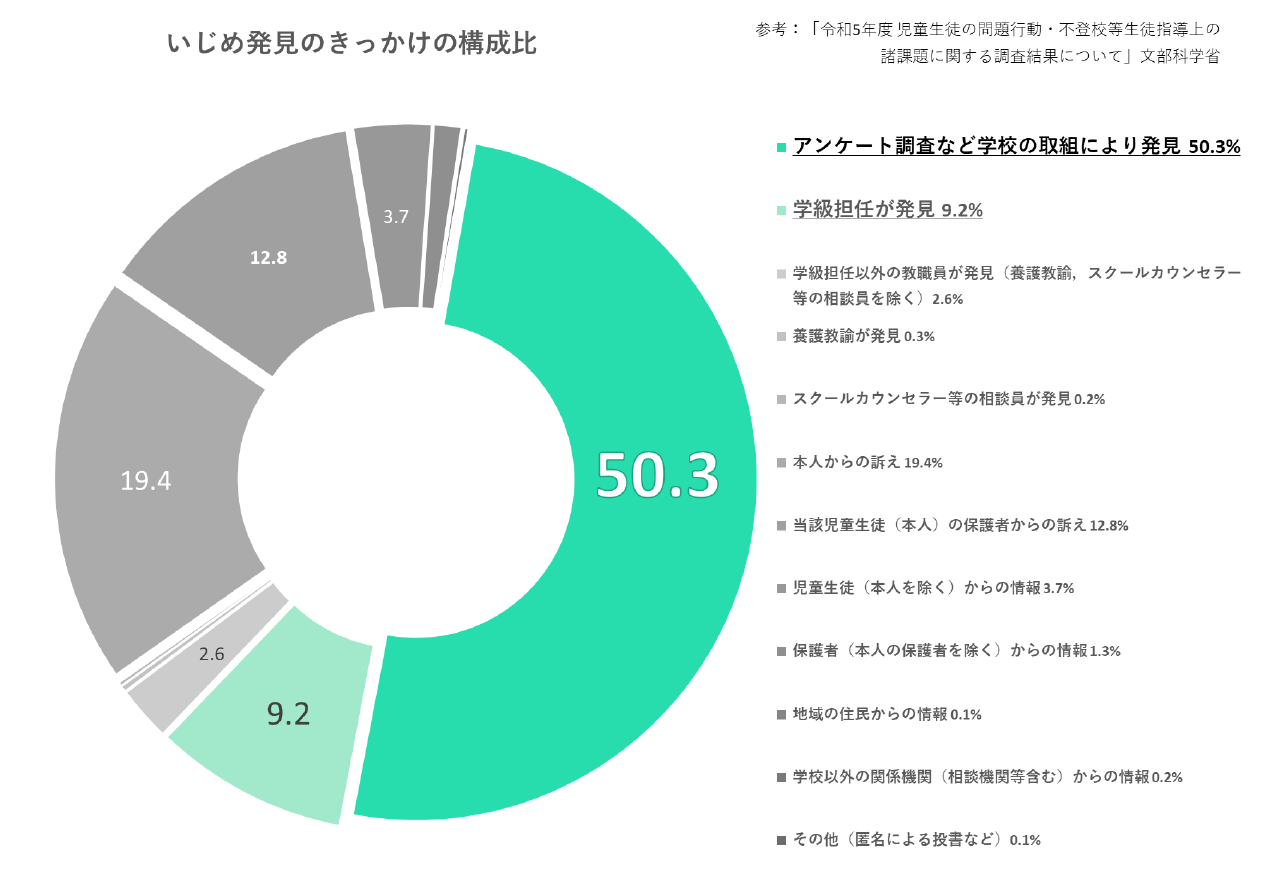

実際にいじめの発見のきっかけは、どのような事によるのかというと、文部科学省の調べから以下の図の結果となりました。「アンケート調査など学校の取組により発見」は50.3%(前年度51.4%)となっており、約半数を占めています。このことからもアンケートによる調査はいじめ発見にとても重要であり、より迅速な発見にWEBQUは貢献したいと考えています。

2020年度から小学校では新しい学習指導要領[中学校は2021年から、高校は2022年から]となりそれに伴い、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の視点から「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」も重視した授業が求められるようになります。その学級集団がアクティブ・ラーニングを取り入れられるようにするために、WEBQUではアクティブ・ラーニングサポートも行っています。

WEBQUでできること

WEBQUは学校・学級生活への不適応、不登校、いじめ被害の可能性の高い子どもを早期に発見することで、いじめを無くし、児童生徒にとって充実した学校生活を送れる環境を整えるために、先生方へ学級集団の状態や児童生徒個人への状態や支援についての情報をwebで簡単に児童生徒にアンケートの実施ができ、さらに先生方にとっても、即日に児童生徒のアンケートの結果を見ることができ、学級経営に生かすことができるツールとなります。